couverture de l’Encyclopédie de 1954

Un dictionnaire des Amériques est une prouesse. Celle de réunir l’ensemble des deux sous-continents, sans juxtaposer artificiellement du dissemblable. Mon expérience bien plus limitée fut de co-organiser un livre sur la partie sud, simplement en géographe (1991). Alors puisons dans les rayons de bibliothèque pour faire le point.

1954 fut un grand cru, naissance de l’IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine), dont Pierre Monbeig n’est directeur qu’en 1957… et publication d’une Encyclopédie de l’Amérique latine à laquelle ce dernier ne participe pas. C’est une œuvre de promotion de la présence française dans le sous-continent, patronnée par les caciques incontournables d’alors : Paul Rivet, Raymond Ronze, Jean Sarrailh, André Siegfried, Pasteur Vallery-Radot. Par ailleurs vingt-huit auteurs, dont nous pointons quelques uns qui sont célèbres à l’époque : Jean Cassou, Pierre Deffontaines, Jacques Soustelle. D’autres ne le sont pas encore, mais seront reconnus bientôt pour leurs travaux sur le sous-continent : Jean Borde, François Chevalier, Jean Vellard. Autres futures célébrités, mais pour d’autres raisons : Jean Meyriat, Jean Touchard (sciences-politiques obligent…). L’originalité est d’avoir su mener une œuvre collective, alors que précédemment ce sont quelques individus isolés qui ont voulu informer le public français sur le sous-continent (André Siegfried en tête).

4e de couverture de l’Encyclopédie de 1954

L’Encyclopédie est d’un classicisme absolu : sur 630 pages, une petite moitié de généralités dans un ordre canonique (milieu naturel, histoire, politique, économie, culture), suivi de chapitres par Etats (en ordre alphabétique) ou groupes d’Etats, chaque fois sur le même plan canonique, sauf exception (François Chevalier…). En annexe, une liste des institutions françaises travaillant sur ou avec l’Amérique latine, à Paris ou dans les pays du sous-continent, montre l’effort de l’Etat français en ce milieu du Xxe siècle, avant que la fin de la guerre d’Algérie marque trois décennies de croissance d’une politique latino-américaniste bien plus active de la part de la France. Ce qui marque l’époque, finalement, ce sont les publicités encartées dans l’ouvrage, qui ont permis aux PUF de boucler le budget : pour plus de la moitié, 25 entreprises industrielles françaises, principalement vendeuses de biens d’équipement et en mineure de produits de luxe. Pour le reste, des entreprises de transport qui font rêver, des éditeurs, etc. La jaquette du livre reproduit la composition d’un papier peint mural (1829, un imprimeur de Mulhouse).

l’Amérique de Chaunu

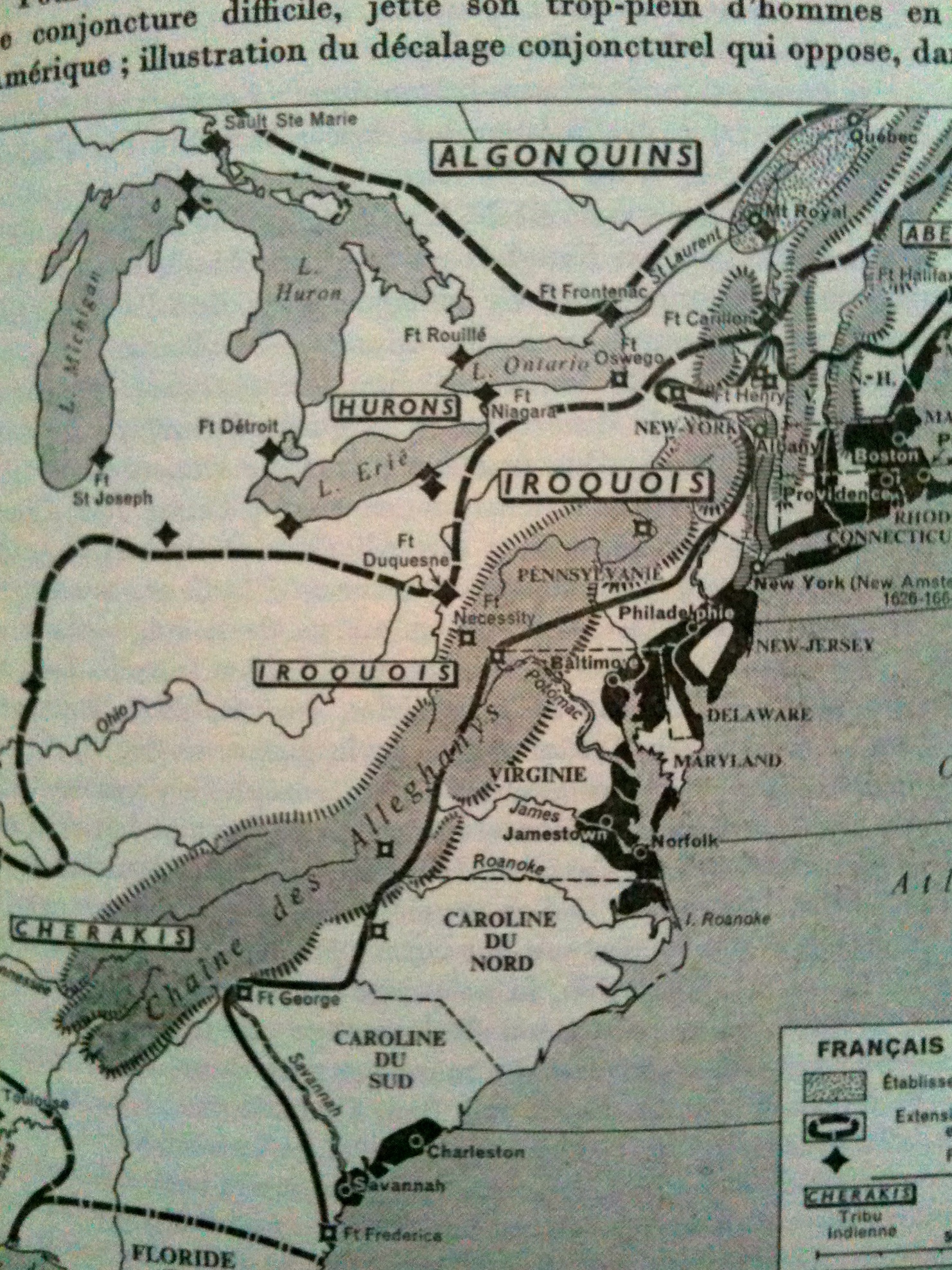

Chaunu: colonisation anglaise

Chaunu: colonisation brésilienne

Jacques Lambert en 1963 se risque pour la collection Thémis (PUF, 448 p.) à une Amérique Latine- structures sociales et institutions politiques difficile à dépasser (mis à jour en 1987, pas pour le meilleur).

L’année suivante, dans la collection Destin du Monde (dirigée par Lucien Febvre puis Fernand Braudel), Pierre Chaunu, en solitaire, s’est risqué à traiter en bloc L’Amérique et les Amériques, toutes époques confondues (1964, A. Colin, 470 p.). Œuvre originale par sa capacité de mettre en avant l’écologie, la démographie, le religieux. Du social en profondeur sur le temps long.

Passent deux ans et le géographe Pierre Gourou, solitaire lui aussi, boucle son tour du monde avec une Amérique tropicale et australe (Hachette, 1966, 432 p.) : originalité d’une géographie située en 1500, une autre en 1800, puis des réflexions contemporaines souvent ciblées sur les « raisons d’être » d’un Etat (ou d’une nation…), question bien rarement posée.

François Chevalier: la recherche historique

Encore onze ans pour que sorte l’œuvre majeure de François Chevalier (L’Amérique Latine de l’indépendance à nos jours, Clio, PUF, 1977, 548 p. avec une réédition très heureusement augmentée en 1993). Une thématique appuyée sur les séminaires que l’auteur organisait à Science Po (au CERI… une création alors récente de Jean Meyriat, essentiellement « latino » au départ…). Une critique des sources documentaires, une somme des données de base, puis de grands thèmes traités en « fiches » approfondies : au lieu d’entrées thématiques banales, les faits sociaux significatifs qui font la saveur des mondes latino-américains.

Géographie universelle Reclus, volume Etats-Unis Canada

Nous avons décrit ailleurs ce que fut l’effort collectif, autour de Roger Brunet, pour une Géographie universelle Reclus des années 1990- 1996 (Géographes Génération 1930, p. 98-100). Qui se souvient qu’initialement cette Géographie universelle prévoyait 20 volumes et que les premières négociations d’édition ont about à un projet en 10 volumes? Il a fallu « marier » par paires des équipes de rédaction naissantes, et des pays pour lesquels parfois manquaient des thématiques communes. Dans cette collection de dix volumes, deux volumes séparés (460 p. chacun, 1991 et 1992), traitent des Amériques, profondément dissemblables : Etats-Unis/ Canada : quatre directeurs nés peu après 1940, plus trois « adjoints », aucun chapitre de « généralités », presque autant de poids donné au Canada « minuscule » qu’à son géant voisin. Pour l’Amérique latine, trois directeurs nés entre 1931 et 1951, épaulés par dix « adjoints », entre lesquels la cohésion à établir sera souvent ardue (non tant sur les contenus que sur la dimension des textes). Une équipe rédactionnelle a cependant réellement fonctionné, si bien que près d’un quart du volume est le fruit de réflexions générales pour dégager ce qu’est ce sous-continent. Les géographes d’alors étaient quelque peu pionniers dans l’usage de l’informatique (pour communiquer entre eux –qui se souvient du minitel ?- , pour dessiner des cartes, pour interpréter les

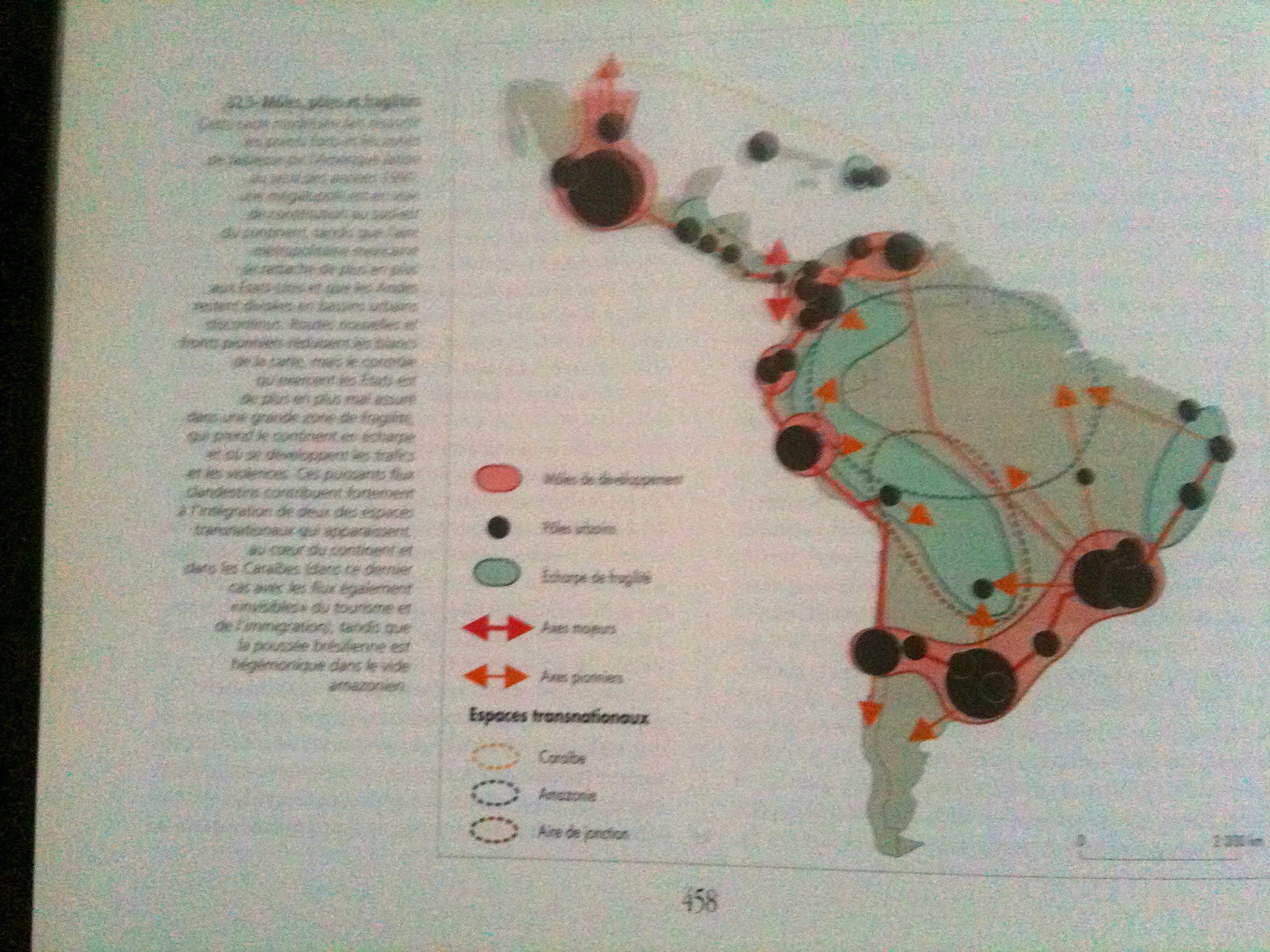

Géographie universelle Reclus: dans le volume Amérique Latine

images de satellites, pour normaliser les textes). Ces savoir-faire ont été importants pour que se multiplient les échanges au sein de l’équipe « latino » de la « GU ».

Dix ans plus tard, l’informatique, jusque là peu ou mal pratiquée par les universitaires des sciences humaines et sociales, s’est banalisée et ceci explique qu’en 2003 l’IHEAL, pour fêter ses 50 ans, lance le projet d’une Encyclopédie de l’Amérique latine contemporaine, pour laquelle la communication entre collègues comme les brouillons circulent sur le web. Trois responsables du projet signent les circulaires envoyées en juin 2003 aux collègues invités à participer : Jean Michel Blanquer, juriste- droit public, directeur de l’IHEAL ; Mona Huerta, ingénieure à l’IHEAL, où elle est chargée des éditions ; Laurent Vidal, enseignant en histoire (Brésil). Au départ sont pressentis 42 collègues pour constituer le conseil scientifique. Sans doute une moitié de ces collègues ne s’engagent pas dans l’entreprise. Au moins trois « lettres de coordinations » suivront, jusqu’en février 2004.

Ce sont sans doute une petite vingtaine de responsables de grandes « familles thématiques » qui sont cooptés, chaque famille sous la responsabilité d’une paire de responsables « de deux disciplines différentes ». Ces « familles » sont les suivantes. Culture, arts Education ; Politiques, institutions ; Géopolitique, territoires ; Villes, urbanisation ; Agriculture, monde rural ; Economie politique ; Religion ; Populations, modes de vie. Ce corpus concerne le « contemporain » depuis les années 1970, sans chercher à remonter le passé. Nul doute que le moment du passage des « familles » aux thèmes d’articles ait amené un foisonnement qui aurait été difficile à maitriser, tant pour les articles retenus que pour les auteurs de ceux-ci. La liste potentielle d’articles s’articule ainsi : quelque 300 « thèmes », plus 200 lieux ou personnages. Parmi les thèmes, des mots spécifiques de l’Amérique latine (boias frias, bossa nova, hacienda ou les noms et sigles des institutions politiques, syndicales, économiques du sous-continent ou de ses pays) ; mais en bien plus grand nombre des concepts généraux des sciences sociales (concurrence, réforme agraire, élites, libéralisme), dont l’usage risquait de tomber dans la redondance ou le paragraphe de cours ou de manuel. Parmi les « noms propres » un poids particulier était certes donné aux Etats, mais des noms de lieux autres étaient aussi retenus (régions, fleuves et plus encore villes). Et surtout étaient prévus des articles sur les « héros nationaux » obligés, ainsi que sur une soixantaine d’intellectuels, dont certains encore vivants à l’époque, qui avaient éclairé la connaissance de l’Amérique latine contemporaine, depuis celle-ci comme depuis l’extérieur, France en tête bien sûr. Manquaient au palmarès de ces noms propres les groupes ethniques, faute d’anthropologues pour les proposer et les défendre. Les éditeurs évoqués au départ (Fayard, Documentation française), puis contactés réellement, n’ont pas donné suite au projet, faute de financements assurés (essentiellement des exemplaires « prévendus »)

Cet échec oblige à réfléchir : La plupart des réussites éditoriales antérieures pour des synthèses sur l’Amérique Latine sont des ouvrages individuels écrits par de fortes personnalités qui profitent d’une collection établie au sein d’une discipline. Quelle motivation pour un collectif « latino-américaniste » capable de monter un ouvrage collectif ? L’encyclopédie de 1954 « lançait » l’Amérique latine dans un marché presque inoccupé en France depuis la fin des années 1920. Dans le cas du volume Amérique latine de la collection Reclus se croisent deux avantages : le dynamisme de Roger Brunet dont Hervé Théry est à l’époque l’adjoint de fait à Montpellier, l’entente de plusieurs générations d’héritiers de Pierre Monbeig. En comparaison le troupeau de collègues dont Blanquer veut être le berger en 2002 est hétérogène, sans discipline motrice, en se privant de tout le prestige des mondes anciens sur lesquels s’appuient les « peuples premiers » qui séduisent grâce à leur folklore attisé par des perspectives révolutionnaires du moment.

Il faut presque treize ans de réflexion pour que le même berger, Michel Blanquer, réusisse avec un troupeau beaucoup plus vaste. En 2007, dans les grands regroupements que l’Etat français suscite pour s’adapter à la mondialisation, les communautés académiques travaillant sur les deux Amériques sont priées de fusionner, au moins sur le papier. C’est temporairement l’IHEAL qui sert de moteur et de lieu d’accueil à l’Institut des Amériques. Pour donner corps à cet Institut lançer un ouvrage collectif. Avec quelle main d’œuvre ? Pour le nord, des groupes d’historiens et de littéraires, car pour les sciences sociales dures centrées sur l’économie ce nord « est » le monde, pas une aire culturelle. Pour le sud au contraire toutes les disciplines du contemporain ont pris l’habitude de converger, en dialogue depuis le XIXe siècle avec leurs collègues des grandes villes du sous-continent, les anthropologues liés aux archéologues formant une tribu particulière, comme les historiens du « colonial » qui ont un siège commun à l’Archivo de Indias espagnol. C’est sans doute assez vite après 2007 que le projet du dictionnaire Les Amériques est mis en route, pour aboutir en 2016.

L’ambition est toute nouvelle : non seulement tout le continent, mais tout son passé. Pour deux volumes en fait indépendants, la coupure de 1830 correspond bien au moment où sauf exceptions mineures les figures d’Etats- Nations sont constituées partout. Deux volume : 950 + 958 pages in 8°, Robert Laffont collection bouquins. En début de chaque volume, liste des collaborateurs (72 au volume 1 et 115 au volume 2 (dont 27 communs aux deux) ; puis une chronologie ; en fin de volume un index des seuls noms propres de personnes, excluant noms propres de lieux, d’ethnies, ou noms d’institutions ou leurs sigles. Une trouvaille : les deux couvertures se répondent : Chichen Itza et New York, presque la même image…

L’ambition est toute nouvelle : non seulement tout le continent, mais tout son passé. Pour deux volumes en fait indépendants, la coupure de 1830 correspond bien au moment où sauf exceptions mineures les figures d’Etats- Nations sont constituées partout. Deux volume : 950 + 958 pages in 8°, Robert Laffont collection bouquins. En début de chaque volume, liste des collaborateurs (72 au volume 1 et 115 au volume 2 (dont 27 communs aux deux) ; puis une chronologie ; en fin de volume un index des seuls noms propres de personnes, excluant noms propres de lieux, d’ethnies, ou noms d’institutions ou leurs sigles. Une trouvaille : les deux couvertures se répondent : Chichen Itza et New York, presque la même image…

Le volume de préhistoire et d’histoire coloniale échappe à mon jugement. On peut simplement noter qu’y alternent des articles courts concernant généralement des personnages, des lieux, des événements ou des ethnies, donc des objets concrets, avec des articles longs exposant des thèmes de cours magistraux ou de manuels.

Le volume sur l’Amérique « contemporaine » s’organise de la même manière, avec moins d’objets concrets et plus de thèmes « magistraux ». Les renvois entre articles sont rares et les Etats, ethnies, provinces ou autres ensembles désignés par un toponyme manquent systématiquement. Seules quelques villes échappent à cet ostracisme. Prenons un exemple de cet évitement du concret et du spécifique : un article « viticulture » parle des grands producteurs, pas des consommateurs de vin. Un autre « alcool et alcoolisme » parle exclusivement du problème social aux Etats-Unis. Ni le sucre ni son dérivé fondamental, le rhum, n’ont droit de cité. Si une allusion aux usages spécifiques du pisco, du pulque, des mescals et tequillas, de la cachaça, existe dans l’ouvrage, on ne sait où la trouver. La conception de l’ouvrage part le plus souvent « d’en haut » : les concepts nés aux Etats-Unis et leur application dans ce pays (vue par les économistes, politistes, etc. ). L’effort pour « marier » les données du nord et du sud du continent est difficile et parfois méritoire. Mais le plus souvent il y a plus juxtaposition que intégration.

Pour une édition amélirée de cet ouvrage il suffira de quelques semaines de travail informatique pour inclure dans les index les noms propres autres que les patronymes (toponymes, ethnies, institutions et leurs sigles) et l’outil en sera valorisé considérablement et à peu de frais. Pour réaliser l’amalgame entre l’armée du nord et celle du sud chez les chercheurs sur les Amériques, il faudra la ténacité de Lazare Carnot, organisateur de la victoire.

Comment un si gros effort d’un collectif à peine amorçé pourrait-il porter des fruits à moyen terme ? Un livre, c’est un coup éditorial raté ou réussi. Reste derrière une immense base de données à exploiter, c’est à dire qu’il faut la mettre à disposition des lecteurs sous diverses formes. Ceci s’appelle un site informatique, qu’on peut contrôler, augmenter, mettre à jour, critiquer et faire critiquer : faisons confiance à Lazare Carnot. Et à cette main d’œuvre sans cesse plus abondante des universitaires retraités : ils forment sans doute plus du tiers des contributeurs au dictionnaire des Amériques. Actuellement existe un site Nuevo Mundo/ mundos nuevos, né en 2001, fondé par Frédérique Langue : essentiellement de l’histoire et en annexe de l’anthropologie… http://journals.openedition.org/nuevomundo/

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.